Une rébellion de filles, par des filles, contre le Japon des seventies, et leur onde de choc est encore là, des podiums aux écrans.

Quand on pense “violence au Japon”, l’image est presque automatique : yakuzas en costards noirs, tatouages imposants, codes d’honneur tordus.

À lire aussi sur dondon.media : Japon underground

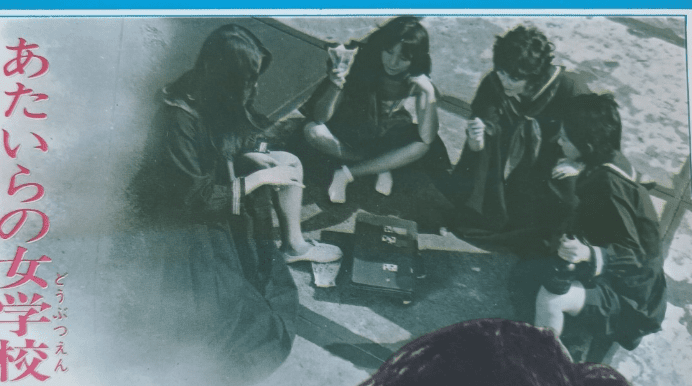

Mais entre la fin des années 60 et le cœur des années 70, un chapitre entier s’écrit au féminin. Celui des sukeban, littéralement “cheffes délinquantes”, des gangs de lycéennes et de jeunes femmes qui, en pleine société patriarcale, se réapproprient les codes de la peur, de la force et de la rébellion.

📜 D’où vient le mot “sukeban” ?

Le terme vient de suke (fille) + ban/banchō (chef).

D’abord utilisé comme argot, il s’impose au début des années 70 pour désigner la leader… puis, par extension, le gang tout entier.

Nées dans l’ombre des bandes masculines, ces filles vont très vite créer leurs propres codes, leur style et leur mythologie.

🎯 Contexte : uniformes, normes et rage froide

Le Japon de l’après-guerre connaît un boom économique mais impose un contrôle social strict, surtout aux femmes : à l’école comme au travail, uniforme obligatoire et comportement calibré.

Les sukeban surgissent comme l’image inversée de cette docilité :

- Jupes rallongées jusqu’aux chevilles

- Blazers bricolés et brodés

- Cheveux teints ou permanentés

- Baskets, blousons, slogans cousus

Une esthétique anti-kawaii assumée. La modestie devient provocation, et sous les plis des jupes, on trouve parfois lames de rasoir, chaînes ou sabres de bambou (shinai).

⚔️ Une discipline plus dure que celle des garçons

Oubliez l’idée du chaos total. Chaque gang fonctionne avec une hiérarchie stricte, des rituels et des sanctions précises :

- Loyauté absolue

- Interdiction des drogues

- Respect des aînées

- Aucun contact avec le partenaire d’une sœur de clan

Ces règles, inspirées ou détournées des bandes masculines, encadrent une violence bien réelle mais ritualisée.

🚬 Les codes masculins… reprogrammés au féminin

Fumer, sécher les cours, rouler en moto, occuper l’espace public… autant de gestes réservés aux garçons dans la société japonaise de l’époque.

Les sukeban s’en emparent et les réinventent.

Leur ascension inquiète la police, au point que leur style vestimentaire soit listé dans des brochures officielles comme “symptôme de décadence”.

🎬 De la rue à la pellicule

Les studios de cinéma flairent vite le potentiel. Toei lance toute une vague Pinky Violence :

- Girl Boss Guerilla (1972) : bastons stylisées et guerre de territoires

- Terrifying Girls’ High School : version “lycée bagne” de la rébellion féminine

Plus tard, l’archétype se recycle en version pop et héroïque avec Sukeban Deka (1975-82), lycéenne-détective armée d’un yo-yo en acier, un symbole culte jusqu’aux années 2000.

📉 Déclin des années 80 et héritage

Dans les années 80, la mode sukeban décline. Les médias en ont figé l’image, la police s’est adaptée, l’école a renforcé sa discipline, et de nouvelles sous-cultures plus rapides, comme les rediisu, ont pris la relève. Mais leur héritage reste double : d’un côté, des archives policières qui les présentent comme une menace, de l’autre, des héroïnes de fiction inoubliables.

Les sukeban ont renversé le sens de l’uniforme scolaire, transformant un symbole de soumission en manifeste visuel et politique. Elles ont construit une sororité radicale où le contrat social échappait totalement aux adultes et aux institutions.

Et elles ont laissé une empreinte culturelle profonde qui s’est diffusée vers d’autres scènes comme les yankii et les bōsōzoku ladies, jusqu’à inspirer, des décennies plus tard, la mode et même un show de catch féminin relancé à New York sous le nom “Sukeban”.

Et, au milieu, une intuition toujours actuelle : reprendre son corps, ses vêtements et sa colère est un droit.

📌 Pour ne rien rater de l’actualité du Japon par dondon.media : suivez-nous via Google Actualités, X, E-mail ou sur notre flux RSS.