Surnommée avec sarcasme la « règle DiCaprio » : à quoi bon sauver une tradition si c’est au prix de l’exclusion et de la régression ?

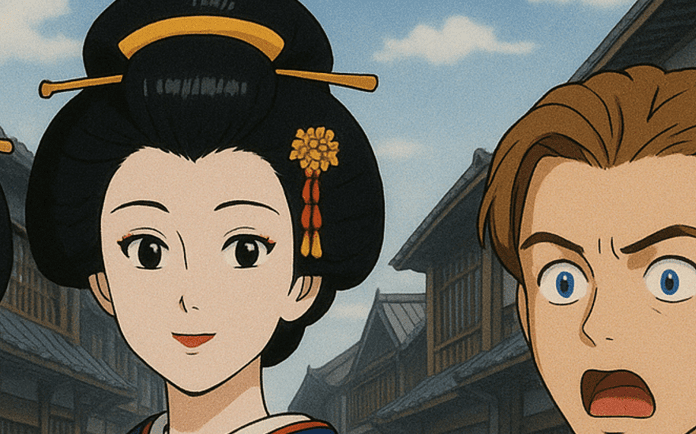

Un débat brûlant agite actuellement la ville de Morioka au Japon. Une décision controversée de limiter l’âge des futures geishas – ou geigi, comme on les appelle localement – à 25 ans a été qualifiée de « règle Leonardo DiCaprio », en référence à la réputation de l’acteur américain à ne fréquenter que de jeunes femmes.

À lire aussi sur dondon.media : Geisha

La polémique dépasse le simple clin d’œil ironique : elle soulève des interrogations profondes sur le rapport entre préservation culturelle et normes sexistes persistantes.

🎎 Le patrimoine vivant des Geigi de Morioka

La tradition des geigi à Morioka remonte à l’ère Meiji, symbolisant un art raffiné mêlant danse, chant, shamisen (instrument à cordes traditionnel) et récits chantés (Tokiwazu).

Ces artistes, bien loin de l’image erronée souvent véhiculée en Occident, incarnent un savoir-faire artistique transmis de génération en génération.

À son apogée, la ville comptait près de 100 geigi. Mais en 2010, face à un déclin alarmant, la Chambre de commerce de Morioka est intervenue pour éviter la disparition de cet héritage : aujourd’hui, seules 4 artistes restent actives – un chiffre inquiétant pour la survie de cet art.

🧓👩🎤 Une règle qui fait débat : pourquoi limiter à 25 ans ?

Le 8 avril 2025, lors d’une conférence de presse, le président du comité Morioka Geigi et dirigeant de la Chambre de commerce, Kunihisa Tanimura, a annoncé que les futures maiko (apprenties geishas) devraient être âgées de 18 à 25 ans. À la question du pourquoi, il a répondu sans détour : « Ce sont des hommes qui font appel aux geishas, alors c’est naturel qu’ils préfèrent les jeunes femmes ».

Un changement majeur par rapport à la politique précédente qui ne fixait aucune limite supérieure d’âge. Ce commentaire a immédiatement enflammé les réseaux sociaux et déclenché une vague d’indignation. La politique semblait soudainement motivée non pas par la sauvegarde artistique mais par la satisfaction d’un désir masculin.

Face aux critiques, les responsables ont tenté de recadrer le discours. On avance l’argument de la « condition physique » exigée par ce métier, ou encore le stress d’une interview mal gérée par Tanimura. Le gouverneur de la préfecture d’Iwate, Tasso Takuya, a tenté d’adoucir le propos, évoquant une réponse « mal formulée sous pression ».

Mais ces explications ne convainquent pas. Pour beaucoup, elles masquent mal un sexisme institutionnalisé. L’avocate féministe Ōta Keiko résume ainsi : « C’est répugnant. Si l’objectif est de préserver des arts comme la danse ou le shamisen, pourquoi limiter à 25 ans ? » Elle souligne que des femmes motivées, même dans la trentaine ou la quarantaine, peuvent parfaitement apprendre et exceller dans ces arts.

📢 Une réaction publique virulente

Sur les réseaux sociaux, la colère est palpable. Un commentaire sur la plateforme X résume un sentiment partagé : « Ce n’est pas de l’art, c’est “comment plaire aux hommes”. La tradition culturelle n’est qu’un prétexte. » L’idée que l’on impose des critères d’âge au nom de la tradition, tout en flattant des préférences genrées, choque profondément.

L’ironie du surnom « règle DiCaprio » ne fait que souligner l’absurdité perçue de cette politique. Elle ridiculise une tentative de codifier une préférence personnelle en règle institutionnelle dans un domaine censé incarner l’élégance artistique.

🏯 Tradition ou exploitation ? Une ligne fine

Ce débat révèle une tension profonde au sein de la société japonaise : comment préserver des traditions sans perpétuer des dynamiques inégalitaires ? L’argument de la conservation culturelle semble difficile à tenir quand la politique de recrutement exclut d’emblée des candidates potentiellement talentueuses… uniquement en raison de leur âge.

Et ce, d’autant plus que le timing est stratégique : Morioka a récemment attiré l’attention du New York Times dans sa liste des 52 lieux à visiter. L’image internationale de la ville est donc en jeu. Peut-on continuer à parler de patrimoine si celui-ci est enfermé dans des critères genrés obsolètes ?

Cette affaire locale fait écho à des enjeux plus vastes : égalité des sexes, inclusion, lutte contre les stéréotypes. Peut-on adapter la tradition à une société moderne sans la trahir ? Qui décide de ce qu’est la « vraie » culture ? Et surtout, au bénéfice de qui ?

L’attitude rigide de Tanimura et du comité – refusant de revenir sur leurs propos ou sur la règle – montre que cette polémique est loin d’être close. Elle pourrait devenir un catalyseur des débats sur la place des femmes dans les institutions culturelles japonaises.

📌 Pour ne rien rater de l’actualité du Japon par dondon.media : suivez-nous via Google Actualités, X, E-mail ou sur notre flux RSS.