La laque est une tradition de longue date au Japon, le kintsugi (金継ぎ) a pu être combiné avec le Maki-e (絵) pour remplacer d’autres techniques de réparation de la céramique.

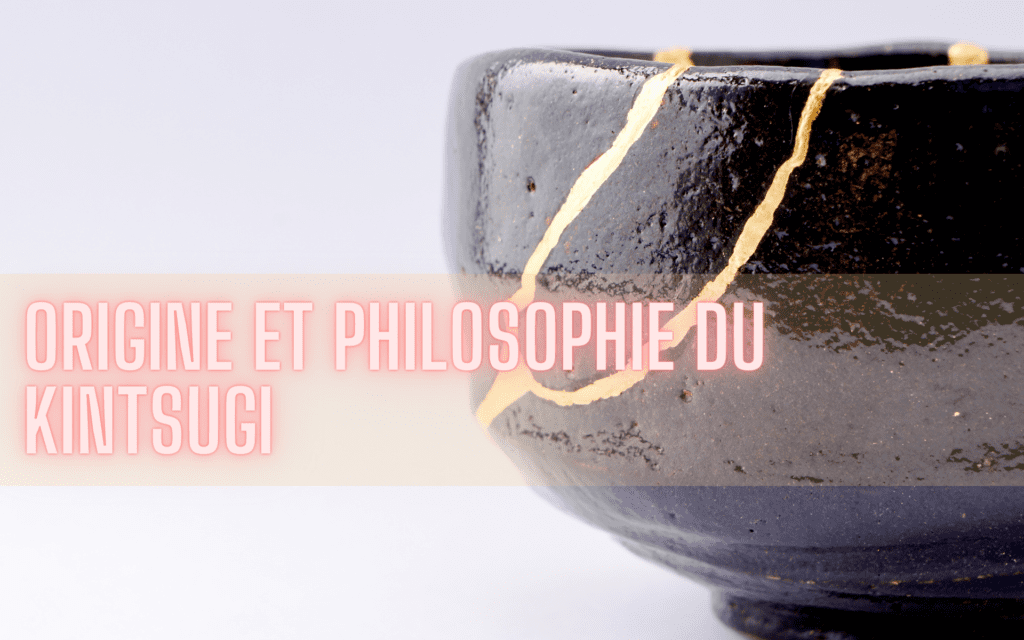

“Réparer en or” : dit comme ça, on croirait un hack TikTok. En vrai, le kintsugi (金継ぎ) est une pratique japonaise vieille de plusieurs siècles où l’on recolle une céramique brisée avec de la laque d’urushi, saupoudrée de poudre d’or (parfois d’argent ou de platine).

Et au lieu de camoufler les dégâts, on assume – on les sublime. Résultat : l’objet ne redevient pas “comme avant”, il devient autre, et souvent plus beau.

Origine du Kintsugi

La version la plus répandue raconte qu’à la fin du XVe siècle, le shogun Ashikaga Yoshimasa renvoie en Chine son bol à thé préféré, fissuré, pour réparation. Il revient grêlé de grosses agrafes métalliques – efficaces mais moches. Des artisans japonais cherchent alors une réparation plus esthétique : le kintsugi naît, et cartonne chez les amateurs de thé. Cette “légende d’origine” est omniprésente dans l’historiographie, même si les spécialistes rappellent que l’origine exacte reste inconnue.

Le lien organique avec la cérémonie du thé

Au XVIe siècle, le kintsugi s’impose comme gestuelle de réparation dans l’écosystème du chanoyu (cérémonie du thé) : on répare pour réutiliser plutôt que jeter, et on affiche fièrement les cicatrices. Des musées et conservateurs le documentent à travers des bols réparés et utilisés des décennies.

Pas que nippon sur des pièces nippones

Si la technique est associée aux artisans japonais, on la retrouve appliquée à des céramiques venues d’ailleurs – Chine, Vietnam, Corée – dans les collections et expositions : l’exemple canonique, un bocal Longquan chinois au finial recollé à l’or. Preuve que le geste voyage, la philosophie aussi.

Les collectionneurs d’alors sont devenus tellement amoureux de ce nouvel art que certains ont été accusés de casser délibérément des poteries de valeur pour les réparer avec la technique du kintsugi.

La grammaire visuelle : urushi + or… parfois maki-e

Techniquement, le kintsugi, c’est l’urushi (sève laquée, qui durcit) mêlé à de la poudre d’or pour souligner les joints. On parle bien de laque et métal précieux, pas de résine epoxy dorée “effet kintsugi”. Et dans l’histoire des arts de la laque, le geste a croisé le maki-e (撒き絵), donnant des réparations qui flirtent avec la décoration pure.

Philosophie du Kintsugi

Le Kintsugi est plus qu’une simple méthode de réparation ; c’est une philosophie. Et en tant que telle, le kintsugi est similaire à la philosophie japonaise du wabi-sabi (侘寂), qui embrasse les défauts ou les imperfections de la nature.

L’esthétique du wabi-sabi, centrale dans le bouddhisme zen, joue un rôle clé dans le Kintsugi. Elle valorise les marques d’usure dues à l’utilisation d’un objet. Cela peut être considéré comme une raison de conserver un objet même après qu’il se soit cassé. Soulignant les fissures et les réparations comme un simple événement dans la vie d’un objet plutôt que de laisser son service prendre fin au moment de son endommagement ou de sa rupture.

Le kintsugi peut aussi être rattaché à la philosophie japonaise du « no mind » (無心, mushin), qui englobe les concepts de non-attachement, d’acceptation du changement et de destin en tant qu’aspects de la vie humaine.

Les vicissitudes de l’existence au fil du temps, auxquelles tous les humains sont susceptibles, ne pourraient être plus claires que dans ces cassures, ces coups et ces fractures auxquels sont également soumis les objets en céramique.

Non seulement il n’y a aucune tentative de cacher les dégâts, mais la réparation est littéralement illuminé, une sorte d’expression physique de l’esprit du mushin…

Application Moderne et Influence du Kintsugi

Le kintsugi a contaminé l’art contemporain et le design : ligne dorée devenue motif, statement et manifeste. On le voit dans les musées et les ateliers, et des artistes l’utilisent comme langage pour parler de réparation et de mémoire. Des institutions notent l’essor du “visible mending” dans l’art et la création.

Bien avant l’heure, le kintsugi posait déjà une éthique du care : réparer pour réutiliser. Les conservateurs muséaux rappellent qu’au XVIe siècle, c’était une pratique de durabilité autant qu’une esthétique – une alternative au rebut. Traduction 2025 : l’anti-obsolescence a une histoire.

Métaphore ultra-parlée de la résilience : on accueille ses fissures, on en fait ressort et force. Expos, ateliers et médiations culturelles s’en emparent pour parler de guérison et de réparation émotionnelle, sans essentialiser l’Asie pour autant, enseignant que les brisures sont essentielles à la beauté et à la force individuelle.

Parce que le kintsugi ne camoufle pas la casse : il la raconte. Dans un monde où le neuf est roi, il propose une esthétique de l’attention : du temps (le séchage de l’urushi est lent), de la technique, du soin. Et il remet en jeu la valeur : parfois, après la casse, l’objet vaut plus – économiquement, mais surtout symboliquement.

📌 Pour ne rien rater de l’actualité du Japon par dondon.media : suivez-nous via Google Actualités, X, E-mail ou sur notre flux RSS.