Voici les mythes qui traversent la mer du Japon (ou de l’Est, selon de quel côté on regarde) et voyons comment les univers se reflètent.

Les récits fondateurs, qu’ils soient coréens ou japonais, ne sont jamais isolés. Ils voyagent, se transforment, se répondent.

À lire aussi sur dondon.media : 🗾 Découvrir la mythologie japonaise

Et parfois, ils s’affrontent. Derrière chaque histoire de déesse, de renard ou de serpent géant, il y a tout un jeu d’échanges culturels… mais aussi des tensions politiques.

🌌 Lumière volée et retrouvée : Amaterasu et Yonorang-Syeonyo

Côté Japon, le mythe d’Amaterasu, la déesse solaire, raconte son enfermement dans une grotte. Le monde plonge alors dans l’obscurité jusqu’à ce qu’un rituel chamanique parvienne à la faire sortir et à ramener la lumière.

En Corée, un récit fait étrangement écho à cette structure : Yonorang et Syeonyo. Quand ce couple est enlevé vers le Japon, soleil et lune disparaissent. C’est finalement grâce à la soie tissée par Syeonyo que la clarté revient.

Deux histoires différentes, mais une même idée : le lien fragile entre lumière, ordre cosmique et interventions humaines (ou divines). S’agit-il d’influence shintoïste sur la Corée ? Ou d’un jeu de miroirs où chaque culture répond à l’autre ? Mystère…

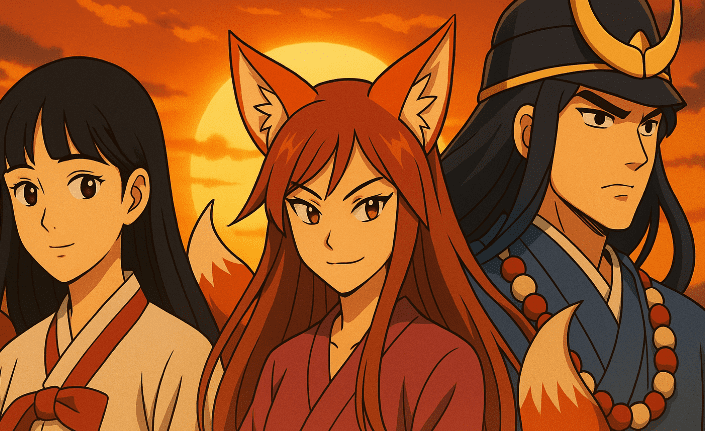

🦊 Kumiho, kitsune & huli jing : la famille des renards

Qui n’a pas entendu parler du kumiho coréen ? Ce renard à neuf queues, séducteur et souvent cannibale, fascine autant qu’il effraie.

Mais il n’est pas seul. Au Japon, le kitsune est à la fois farceur, amoureux ou protecteur, tandis qu’en Chine, le huli jing joue des rôles similaires.

Impossible de dire qui a inspiré qui. Une chose est sûre : les frontières culturelles sont poreuses. Les renards mythiques circulent, se métamorphosent et incarnent à merveille ce mélange d’attirance et de peur face à l’inconnu.

🐉 Susanoo, serpents géants et traces coréennes

Dans la légende japonaise, le dieu Susanoo terrasse le Yamata-no-Orochi, un serpent gigantesque. De ce combat naît une épée sacrée : Kusanagi.

Or, certains linguistes rapprochent ce nom du mot coréen kurŏng’i (serpent). Ajoutons à cela que Susanoo serait relié à la région coréenne de Silla, et l’on comprend que ce mythe n’est pas figé dans une seule culture.

Les légendes deviennent alors des passerelles transfrontalières, où récits et symboles circulent librement… mais pas toujours sans arrière-pensée.

🏯 La théorie du Nissen dōsoron

Sous l’occupation japonaise, une théorie glaçante émerge : le Nissen dōsoron. Selon elle, le fondateur mythique de la Corée, Dangun, ne serait autre qu’une version du dieu japonais Susanoo.

Autrement dit : la Corée aurait ses racines au Japon. Ce récit n’était pas anodin : il servait à légitimer la domination coloniale en niant l’identité propre de la Corée.

C’est ici que les mythes révèlent leur face sombre : des outils idéologiques au service du pouvoir.

En observant ces récits, une conclusion s’impose : les mythes sont vivants :

- Parfois, ils circulent librement et nourrissent une créativité commune (lumières, renards, serpents).

- Parfois, ils sont instrumentalisés pour imposer une hiérarchie politique (Nissen dōsoron).

📌 Pour ne rien rater de l’actualité du Japon par dondon.media : suivez-nous via Google Actualités, X, E-mail ou sur notre flux RSS.