Un choix idéologique soulève des inquiétudes quant à l’avenir du Japon tel que nous le connaissons depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

En mai 2025, dans un contexte politique tendu à l’approche des élections à la Chambre des conseillers, le parti Sanseitō a dévoilé une proposition de Nouvelle Constitution japonaise.

À lire aussi sur dondon.media : ⏳ Chronologie du Japon (dates, périodes, faits historiques)

Loin de moderniser les institutions ou de renforcer la démocratie, ce projet marque une rupture nette avec la Constitution pacifiste de 1947. Il propose un retour assumé à un modèle autoritaire, impérial et nationaliste.

👑 L’Empereur au centre du pouvoir : resacralisation politique

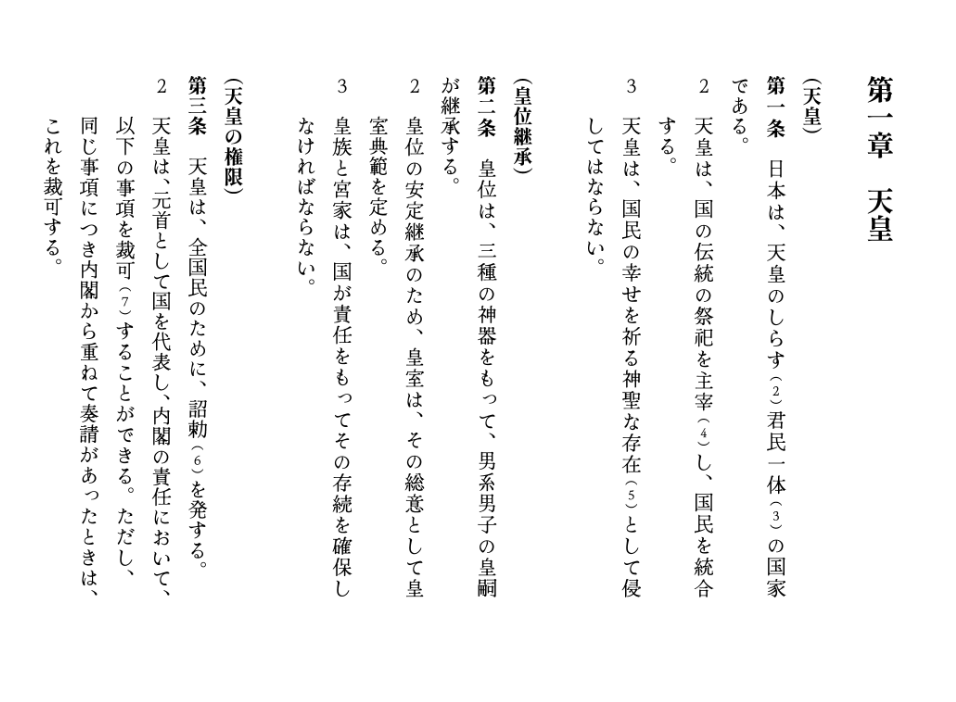

Dès les premières lignes, le texte proposé par Sanseitō remplace le fondement démocratique actuel par un principe de souveraineté impériale. Alors que la Constitution de 1947 affirme que la souveraineté réside dans le peuple, le projet de 2025 déclare que le Japon est gouverné par l’Empereur, présenté comme une figure sacrée et intangible.

Ce changement de paradigme rétablit une logique de gouvernement par le haut, où le rôle de l’Empereur n’est plus seulement symbolique mais devient décisif dans l’approbation des grandes orientations politiques du pays. L’article 3 du projet confère ainsi à l’Empereur la possibilité de valider ou de bloquer certaines décisions majeures, même en cas de resoumission par le Cabinet, redonnant à la fonction impériale un poids exécutif que le Japon avait abandonné depuis la fin de l’Empire.

🌏 Une nation refermée aux influences extérieures

L’un des aspects les plus déroutants du texte est sans doute la vision xénophobe qu’il assume ouvertement. Reprenant le slogan du XIXe siècle « Respecter l’Empereur, expulser les barbares », Sanseitō intègre dans sa Constitution des dispositions visant à restreindre voire exclure la présence étrangère dans la société japonaise.

Selon les articles 14 et 19, l’État a pour mission de protéger les institutions contre toute influence étrangère, d’interdire la propriété foncière à des individus ou entreprises non japonaises, et de garder un contrôle total sur les conditions de séjour des étrangers. Pire encore, les étrangers ainsi que les Japonais naturalisés – même jusqu’à la troisième génération – se voient interdire l’accès aux fonctions publiques et au droit de vote. La nationalité japonaise est désormais définie non seulement par la filiation et la langue, mais aussi par une adhésion émotionnelle à des valeurs définies comme typiquement japonaises.

Ce recul assumé par rapport aux normes internationales fait du projet de Sanseitō un texte d’exclusion, en contradiction flagrante avec les valeurs d’ouverture et de diversité qui caractérisent les démocraties modernes.

🪖 Retour de la force armée : la fin du pacifisme

Sanseitō entend également rompre avec l’article 9 de la Constitution actuelle, qui interdit au Japon de maintenir une armée offensive ou de recourir à la guerre pour résoudre les différends internationaux. Le projet introduit la création d’une « Armée de défense », remet en place des structures telles que la cour martiale, et confie au Premier ministre le commandement suprême de cette force.

L’usage de la force militaire pourra être validé a posteriori dans certaines circonstances d’urgence, ce qui donne à l’exécutif une marge de manœuvre très large, sans contre-pouvoirs institutionnels clairs. Ce modèle rappelle dangereusement l’organisation politique du Japon impérial avant 1945, dans laquelle les militaires exerçaient une influence directe sur les orientations stratégiques du pays, parfois sans consultation démocratique.

🚫 Libertés fondamentales en régression spectaculaire

Le projet de Constitution proposé par Sanseitō ne se contente pas de modifier la structure institutionnelle. Il remet en question les libertés individuelles elles-mêmes, qui formaient jusqu’ici le socle du droit japonais moderne.

L’égalité devant la loi, l’interdiction des discriminations, la liberté de pensée, de conscience, d’expression ou encore les garanties procédurales en matière de justice pénale sont tout simplement absentes du texte. Ce silence n’est pas fortuit. Il s’explique par une conception des droits individuels que Sanseitō, par la voix de son leader Sōhei Kamiya, réduit à de simples « intérêts privés », secondaires face à l’intérêt national ou impérial.

Cette logique remet en cause des décennies de construction démocratique. Elle affaiblit la protection des citoyens face à l’arbitraire et nie les principes fondamentaux du droit international des droits de l’homme.

🧭 Transformation radicale du modèle japonais

Ce projet de Constitution n’est pas une simple réforme technique. Il représente une refonte complète de la philosophie politique du Japon, avec une volonté claire de revenir à un modèle d’avant-guerre : centralisé, autoritaire, excluant et militariste.

Là où le Japon d’après 1947 s’était construit sur la paix, la souveraineté populaire et le respect des droits fondamentaux, Sanseitō propose un système fondé sur la verticalité du pouvoir, la glorification nationale, et la négation de l’individu au profit de la collectivité idéalisée.

La proposition de Sanseitō ne se contente pas de réinterpréter la Constitution japonaise : elle en renverse les fondements. Ce texte ramène le Japon vers un passé impérial que l’histoire avait laissé derrière, au prix d’un lourd tribut humain et géopolitique.

En réhabilitant des idées telles que la souveraineté impériale, le rejet de l’étranger et la primauté de l’État sur l’individu, Sanseitō tourne le dos aux principes qui ont permis au Japon de redevenir une grande démocratie pacifique. Il appartient désormais aux citoyens, aux institutions et à la communauté internationale d’être vigilants face à ce glissement de terrain. Car une nation peut perdre ses repères bien plus vite qu’elle ne les a construits.

📌 Pour ne rien rater de l’actualité du Japon par dondon.media : suivez-nous via Google Actualités, X, E-mail ou sur notre flux RSS.