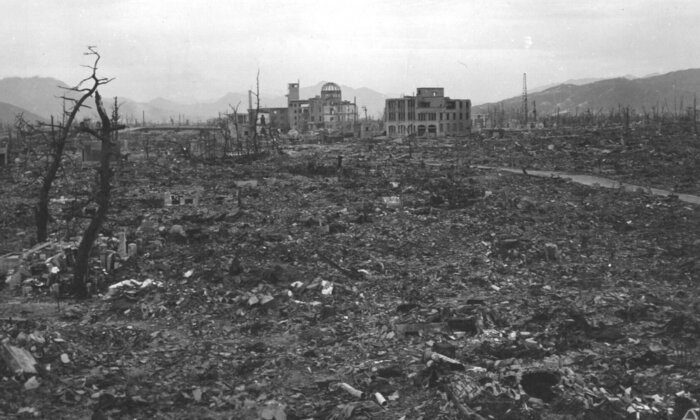

Si tu veux comprendre ce que dissuasion veut dire, commence par lire ce que la bombe a fait à une fillette de 1945.

Il existe des littératures de l’amour, des littératures de révolte, des littératures de paysages. Et puis, il y a celle née d’un souffle brûlant, d’une lumière aveuglante à 8h15, d’un silence soudain et de cendres humaines : la genbaku bungaku (原爆文学), ou « littérature de la bombe atomique ».

À lire aussi sur dondon.media : 📖 Tous les lauréats du prix Naoki

Un pan de la littérature japonaise qui ne cherche pas à plaire, mais à témoigner, à raviver la mémoire, et à refuser l’oubli.

🌑 Qu’est-ce que la genbaku bungaku ?

La genbaku bungaku émerge dans l’immédiat après-guerre, suite aux bombardements atomiques d’Hiroshima (6 août 1945) et de Nagasaki (9 août 1945). C’est une littérature qui documente l’indicible : la destruction physique, les souffrances humaines, mais aussi l’impact politique, moral et linguistique d’un événement qui a tout dévasté sauf le besoin de raconter.

Contrairement à un genre défini par sa forme, cette littérature se reconnaît par son obsession de l’événement. Témoignages, journaux intimes, poèmes, romans, essais, mangas… Peu importe le support : c’est l’acte de mémoire qui compte. Là où un mémorial peut manquer, cette littérature fait office de « dôme de mots ».

👥 Trois générations de mémoires

Les spécialistes identifient trois « générations » dans cette littérature, qui correspondent autant à des époques qu’à des postures d’écriture :

| Génération | Qui ? | Caractéristique |

|---|---|---|

| 1ère | Les hibakusha écrivains | Survivants directs, écrivent dans l’urgence, avec une précision presque documentaire. |

| 2ᵉ | Les témoins indirects | N’ont pas vécu la bombe, mais interrogent ses conséquences politiques, sociales, morales. |

| 3ᵉ | Les héritiers | Nés après la guerre, réactivent la mémoire quand les témoins disparaissent. |

🔥 Écrire depuis la brûlure

Impossible de parler de genbaku bungaku sans évoquer trois figures fondatrices : Ōta Yōko, Hara Tamiki et Tōge Sankichi.

- Ōta Yōko, survivante d’Hiroshima, lutte contre les limites du langage. Comment dire ce qui défie toute forme ? Ses récits incarnent cette tension entre témoignage et impossibilité de dire.

- Hara Tamiki, avec Fleur d’été (1947), livre une prose poétique, minimaliste, qui traduit la sidération.

- Tōge Sankichi, lui, choisit la poésie : des vers courts, incisifs, faits pour être retenus, clamés, transmis.

Leur œuvre ne se contente pas de raconter. Elle dit non. Non à l’arme, non à l’oubli, non à la banalisation.

🌧 Quand la littérature devient dossier

Dans les années 1960, la genbaku bungaku prend une autre forme : le roman réaliste, documenté. L’exemple emblématique ? Kuroi Ame (Pluie noire, 1965) d’Ibuse Masuji.

Ibuse n’était pas à Hiroshima. Il reconstruit pourtant avec minutie la catastrophe à partir de journaux de survivants. Son récit alterne l’horreur (pluie radioactive, peaux arrachées, lente agonie) et le quotidien d’après (projets de mariage, repas, ragots).

Résultat : une catastrophe rendue intime, banale donc encore plus glaçante.

Adapté au cinéma par Imamura Shōhei en 1989, ce roman montre combien la bombe continue d’irradier bien après le 6 août.

🧠 Ōe Kenzaburō

Prix Nobel de littérature en 1994, Ōe Kenzaburō n’a pas vécu la bombe. Mais il en fait une obsession littéraire et morale.

Dans Notes de Hiroshima (1965), il rencontre survivants et médecins. Il s’interroge : quelle éthique reste possible après une telle horreur ? Pour Ōe, écrire sur la bombe, c’est combattre la remilitarisation, défendre la dignité, refuser l’oubli.

Il fait partie de la deuxième génération : celle qui ne décrit pas, mais déchiffre. Et son engagement littéraire est indissociable d’une quête politique et universelle.

🏙 Hiroshima vs Nagasaki : deux villes, deux mémoires

Un point souvent évoqué : Hiroshima domine symboliquement la mémoire atomique. Elle a son musée, son dôme, ses films, son imaginaire collectif. Nagasaki, pourtant également touchée, reste dans l’ombre.

Ce déséquilibre interroge : pourquoi certaines destructions mobilisent-elles plus l’écriture que d’autres ? Et comment réparer cet oubli littéraire ?

Ces récits de la genbaku bungaku ne s’arrêtent pas en 1945. Ils racontent la lenteur de la catastrophe : les maladies qui arrivent des années après, la stérilité, la discrimination des irradiés, l’impossibilité de se marier, de trouver un logement.

Le corps devient archive vivante, marquée à jamais. Pas d’armistice dans cette guerre-là. Pas de paix pour les cellules.

📰 Une littérature politique, intime, dérangeante

À bien des égards, la genbaku bungaku a des airs de journalisme gonzo à la japonaise. On est loin du récit officiel. On est dans le cru, le viscéral, le subversif.

- Elle accuse l’État japonais d’avoir longtemps ignoré les hibakusha.

- Elle critique les États-Unis et le nucléaire civil.

- Elle part d’une brûlure sur la peau pour parler de diplomatie et de guerre froide.

Le corps devient une carte géopolitique.

Ce n’est pas une littérature “d’un autre temps”. Elle continue de résonner dès qu’on évoque Fukushima, les tensions nucléaires entre grandes puissances, ou la modernisation des arsenaux.

Alors que les derniers hibakusha s’éteignent, ces récits deviennent plus précieux que jamais. Ce sont les derniers remparts contre l’effacement.

📖 Que lire pour découvrir la genbaku bungaku ?

| Œuvre / Auteur | Pourquoi la lire ? |

|---|---|

| Pluie noire, Masuji Ibuse | Un roman construit à partir de vrais journaux, à la fois clinique et profondément humain. |

| Notes de Hiroshima, Ōe Kenzaburō | Une réflexion morale et politique, une conscience en marche. |

| Hiroshima: Three Witnesses (Hara, Ōta, Tōge) | Pour entendre les premières voix, brutes, marquées au fer. |

| Writing Ground Zero, John Whittier Treat | Pour une approche universitaire, complète, essentielle. |

📌 Pour ne rien rater de l’actualité du Japon par dondon.media : suivez-nous via Google Actualités, X, E-mail ou sur notre flux RSS.