Saviez-vous que les kanji que vous croisez tous les jours au Japon ont derrière eux plus de 3 000 ans d’évolution graphique ?

Nés en Chine, ces caractères ont traversé les siècles, les dynasties, les pinceaux et les usages pour devenir les idéogrammes que l’on apprend aujourd’hui sur les bancs d’école ou dans ses cours de japonais.

Découvrons ensemble dans cette métamorphose des formes des kanji, depuis les carapaces de tortue gravées jusqu’à nos claviers modernes.

📜 Des os et des oracles : la naissance des kanji

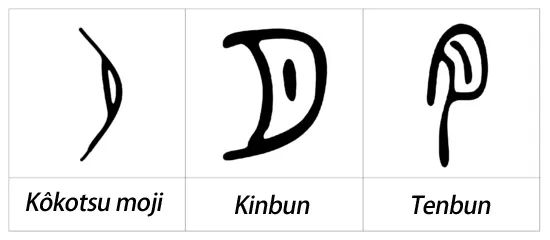

L’histoire des kanji commence sous la dynastie Shang (殷), vers le 13e siècle avant notre ère, avec les 甲骨文字 (kôkotsu moji). Ce sont littéralement des caractères gravés sur des os et des carapaces de tortue, utilisés pour interroger les dieux sur la pluie ou la guerre.

Ces premiers kanji ont une forme quasi picturale, empreinte de mysticisme. Exemples :

- 田 (rizière)

- 馬 (cheval)

- 鳥 (oiseau)

Des formes encore brutes, mais déjà étonnamment proches de celles que nous connaissons vous ne trouvez pas ?

🛠 Des bronzes pour les rituels : l’ère des inscriptions en métal

À partir du 11e siècle avant J.C., on passe aux 金文 (kinbun) : des caractères moulés dans des objets en bronze, souvent pour des rituels ou pour consigner des événements officiels. Le trait s’épaissit, la structure devient plus riche.

Cette époque coïncide avec l’essor des grandes dynasties chinoises, comme les Zhou, et leurs raffinements culturels.

🌀 Une transition artistique : les tenbun, ancêtres du style officiel

Avant que Qin Shihuang ne vienne tout standardiser avec le shôten, une étape intermédiaire mérite toute notre attention : 篆文 (tenbun), parfois appelé aussi « grande écriture sigillaire ». Ce style, qui s’est développé aux alentours du 3e siècle avant J.-C., marque un tournant important entre l’art ancien des kinbun et la structure plus rigide du xiaozhuan (小篆).

Le tenbun se distingue par des traits plus fluides, un équilibre naissant entre esthétique et lisibilité, et un certain souci de régularité. On y trouve encore des éléments décoratifs issus des gravures rituelles, mais déjà la volonté de créer un système écrit unifié, lisible et reproductible.

C’est cette forme qui servira de base directe à la calligraphie des sceaux, le style tensho, et qui influencera également le passage vers le reisho, plus fonctionnel.

🧾 Qin et l’unification graphique : l’écriture du sceau

C’est au 3e siècle avant notre ère, sous l’empereur Qin Shihuang, que les caractères sont normalisés à l’échelle de la Chine unifiée. L’écriture 篆書 (tensho) – et plus spécifiquement le 小篆 (shôten) – devient la base commune.

Caractérisée par une forme allongée et élégante, équilibrée à gauche et à droite, cette écriture est encore utilisée aujourd’hui… sur les hanko (les tampons personnels) !

✒️ L’envol du pinceau : le script du scribe et les styles courants

L’écriture évolue ensuite vers plus de simplicité et de rapidité :

- 隷書 (reisho) au 3e siècle : un style plus horizontal, pensé pour les scribes et les usages officiels. On y voit apparaître les premières ondes élégantes des traits de pinceau.

- Puis arrivent les fameuses 五書体 (go-shotai), les cinq grands styles calligraphiques :

- 篆書 (tensho) – écriture du sceau

- 隷書 (reisho) – écriture du scribe

- 楷書 (kaisho) – écriture standard (celle que vous apprenez dans les manuels)

- 行書 (gyôsho) – semi-cursive

- 草書 (sôsho) – cursive artistique, souvent illisible sans entraînement !

Ces formes coexistent, selon qu’on cherche la clarté, la rapidité ou l’expressivité !

🧮 De l’ancien au moderne : formes simplifiées

Jusqu’au 20e siècle, les kanji n’ont cessé de muter. En 1981, le Japon officialise une liste de kanji simplifiés appelée 新字体 (shinjitai). Ces caractères modernisés remplacent les formes traditionnelles 旧字体 (kyûjitai) dans l’usage courant.

Exemples :

- 圓 → 円 (yen)

- 櫻 → 桜 (cerisier)

- 齒 → 歯 (dent)

Mais attention, les anciennes formes ne disparaissent pas complètement ! On les retrouve encore sur les temples, les pièces anciennes… et dans les noms propres.

📘 Une mémoire gravée dans la pierre

À travers les dynasties, les supports changent : de l’os à la pierre, du bronze à la soie, du bambou au papier. Et chaque transformation du kanji nous raconte quelque chose sur l’époque qui l’a façonné : ses croyances, son administration, ses technologies.

Et c’est peut-être ça, la beauté des kanji : ils ne sont pas figés, ils vivent, et continuent aujourd’hui encore de s’adapter, entre tradition et modernité.

📌 Pour ne rien rater de l’actualité du Japon par dondon.media : suivez-nous via Google Actualités, X, E-mail ou sur notre flux RSS.