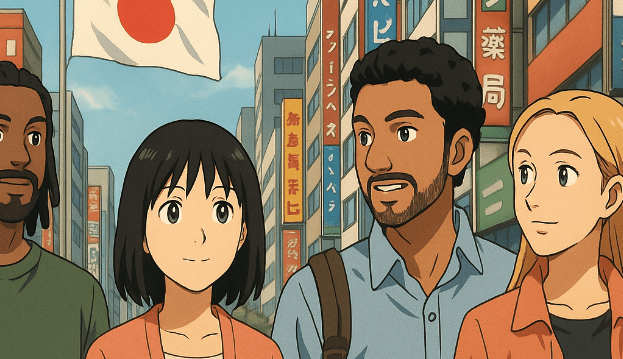

Le Japon change. Et ce changement, bien loin des fantasmes ou des peurs, se construit se construit dans la vie de tous les jours.

Longtemps perçu comme une forteresse culturelle, le Japon est aujourd’hui confronté à une réalité qui bouleverse ses repères. En l’espace de quelques années, le pays est passé d’un modèle quasi fermé à une situation où plus de 10 % des habitants de certaines villes sont étrangers.

Dans les stations de ski, dans les usines ou les écoles rurales, on entend désormais parler portugais, vietnamien, népalais, anglais…

À lire aussi sur dondon.media : ⏳ Chronologie du Japon (dates, périodes, faits historiques)

Ce Japon-là, en pleine transformation, offre une nouvelle image : celle d’un archipel qui s’ouvre, sous la pression du vieillissement et de la pénurie de main-d’œuvre.

📊 Une croissance démographique étrangère inédite

À la fin de l’année 2024, le Japon comptait environ 3,77 millions de résidents étrangers. Cela représente un peu plus de 3 % de la population totale, avec une hausse annuelle de près de 10 %. Un chiffre record, qui cache en réalité une situation beaucoup plus marquante à l’échelle locale.

Dans 27 municipalités, les étrangers représentent désormais plus de 10 % des habitants. À Shimukappu, dans l’île de Hokkaidō, cette proportion atteint même 36,6 %. D’autres villes comme Akaigawa, Ōizumi ou Kutchan dépassent largement les 20 %. Ce ne sont ni les quartiers chics de Tokyo ni des pôles universitaires internationaux, mais souvent des zones rurales ou industrielles. Cette présence étrangère s’avère essentielle pour compenser la chute démographique japonaise.

Les projections vont encore plus loin : si la tendance se poursuit, les étrangers pourraient représenter 10,8 % de la population japonaise d’ici 2070. Un basculement discret, mais irréversible.

🏔️ Stations touristiques : le nouveau visage de l’hospitalité japonaise

À première vue, les paysages de Hokkaidō donnent l’impression d’une carte postale immuable : forêts enneigées, montagnes paisibles, stations de ski impeccables. Pourtant, derrière cette façade, les coulisses sont tenues par une main-d’œuvre internationale. À Kutchan, à proximité de Niseko, les étrangers sont désormais plus de 3 600. En une seule année, la ville a accueilli plus de 800 nouveaux résidents venus d’Asie du Sud-Est, d’Australie ou d’Amérique du Sud.

Dans cette région, les offres d’emploi sont rédigées en anglais et en japonais, les menus des restaurants sont traduits en vietnamien et les services municipaux proposent des permanences multilingues, y compris pour expliquer les règles complexes du tri des déchets.

À Hakuba, dans la préfecture de Nagano, la mairie a même mis en ligne un site en plusieurs langues pour informer les nouveaux arrivants sur les règles de vie en cas de séisme, sur le fonctionnement des quartiers ou sur la collecte des ordures.

Face à cette réalité, les collectivités expérimentent de nouvelles formes d’intégration. On organise des salons communautaires ouverts à tous, des ateliers de sensibilisation à l’hiver japonais ou encore des réunions de quartier avec traducteurs. L’objectif est clair : éviter les incompréhensions culturelles et construire un véritable vivre-ensemble.

Dans les zones touristiques, la situation est sans ambiguïté. Sans travailleurs étrangers, les hôtels ne peuvent pas tourner, les remontées mécaniques ne fonctionnent plus, et les touristes cessent de venir. Personne ne veut tester ce scénario en grandeur réelle.

🏭 Villes-usines japonaises

Loin des paysages alpins, dans les plaines industrielles du Japon, la dépendance à la main-d’œuvre étrangère est encore plus directe. À Ōizumi, petite ville de la préfecture de Gunma, la transformation est visible depuis des décennies. Depuis les années 1970, les usines locales embauchent massivement des descendants de Japonais venus du Brésil. Le résultat : des supermarchés où l’on parle portugais, des restaurants qui servent de la feijoada et des écoles avec des cours de soutien bilingues.

Aujourd’hui, la population étrangère dépasse les 20 %, avec une forte communauté brésilienne, mais aussi vietnamienne, chinoise, péruvienne et indonésienne. Ce modèle se reproduit dans de nombreuses villes industrielles confrontées à une même réalité : les jeunes Japonais ne veulent plus des emplois à la chaîne, la population locale vieillit, et les commandes continuent d’arriver.

Les usines se tournent donc vers des statuts de séjour spécifiques pour recruter : stagiaires techniques, travailleurs qualifiés dans des secteurs en tension, ingénieurs ou techniciens spécialisés. Les municipalités accompagnent ce mouvement en proposant des cours de japonais gratuits, des services d’information juridique et même des festivals multiculturels pour favoriser l’intégration.

Ici, l’accueil des étrangers n’est pas motivé par l’idéologie, mais par la nécessité. Sans eux, les chaînes de production s’arrêtent.

👷♂️ L’emploi étranger au sommet

Le marché du travail japonais connaît une évolution remarquable. Fin 2024, le pays comptait plus de 2,3 millions de travailleurs étrangers, soit une progression de 12 % en un an. Cela fait douze années consécutives que ce chiffre bat des records.

Les principales origines de ces travailleurs sont le Vietnam, la Chine, les Philippines, le Népal et le Brésil. Si Tokyo reste la région qui concentre le plus d’emplois étrangers, des préfectures plus rurales comme Hokkaidō, Fukui ou Nagasaki connaissent des hausses spectaculaires.

L’industrie manufacturière absorbe la plus grande part de cette main-d’œuvre, avec plus de 590 000 travailleurs étrangers. Viennent ensuite les services comme la restauration, le commerce ou le tourisme, puis le secteur médical et l’aide à la personne, qui connaissent une forte croissance avec l’explosion du nombre de seniors.

Pour de nombreuses entreprises, ces travailleurs étrangers ne sont plus considérés comme une aide temporaire, mais comme une composante essentielle et durable de leur fonctionnement.

🛂 Vivre au Japon et comment s’y installer ?

Face à cette transformation, nombreux sont ceux qui souhaitent franchir le pas et venir s’installer au Japon. Mais quelles sont les démarches à suivre ?

Les six statuts de résidence les plus courants représentent à eux seuls près de trois quarts des situations. En 2024, les résidents permanents sont les plus nombreux, représentant environ 24 % des étrangers. Les stagiaires techniques arrivent ensuite avec 12 %, suivis de près par les ingénieurs et spécialistes en sciences humaines (11 %), les étudiants (11 %), les membres de la famille à charge (8 %) et les travailleurs qualifiés dans les secteurs en tension (8 %).

En pratique, un projet d’installation commence par le choix du bon statut : travail qualifié, étude, regroupement familial, ou poste dans un secteur en pénurie. Une fois ce statut identifié, l’employeur ou l’école au Japon doit faire une demande de Certificate of Eligibility. Ce document, une fois obtenu, permet de demander un visa long séjour au consulat japonais.

À l’arrivée au Japon, l’administration remet une carte de résident, indispensable pour ouvrir un compte, louer un logement ou accéder aux services sociaux. L’enregistrement en mairie est obligatoire dans les deux semaines suivant l’arrivée, et permet d’accéder à la sécurité sociale et à l’assurance santé.

Le statut de résidence peut être renouvelé si les conditions sont toujours remplies, et certains étrangers finissent par obtenir un statut permanent après plusieurs années de travail ou d’étude.

⚖️ Un débat politique qui se durcit

Alors que les petites villes redoublent d’efforts pour attirer et intégrer les travailleurs étrangers, le débat politique à Tokyo prend une tournure plus tendue.

Un rapport gouvernemental publié en 2025 a relancé l’idée d’instaurer des quotas par type de visa, voire des freins temporaires si l’intégration ne suit pas. Le ministre de la Justice a reconnu que la politique actuelle ressemble à un patchwork, et qu’il est temps d’évaluer son impact social.

Dans le même temps, les partis conservateurs et nationalistes progressent dans les sondages. Leurs slogans – « Japanese First » ou « Protégeons notre identité » – trouvent un écho chez une partie de la population, fatiguée par une économie stagnante et inquiète de l’avenir.

Certains évoquent les modèles européens, où les populations nées à l’étranger atteignent 15 à 20 % dans plusieurs pays, contre environ 3 % au Japon. Mais d’autres voix rappellent que se fermer aux étrangers, dans un pays qui pourrait perdre 30 % de sa population d’ici 2070, serait un suicide économique.

🌏 Le Japon de demain

Sur le terrain, les maires, les enseignants, les responsables d’entreprises ou les bénévoles disent tous la même chose : sans les étrangers, le système ne tient plus.

Les changements sont déjà visibles dans le quotidien des Japonais. Les panneaux d’information sont traduits en plusieurs langues. Les écoles voient se multiplier les classes d’accueil pour les enfants non-japonophones. Les associations locales organisent des ateliers de conversation pour aider les habitants à dialoguer avec leurs nouveaux voisins.

En 2024, le nombre de bébés nés de parents étrangers a atteint un record, alors que les naissances entre Japonais continuent de baisser. Ce phénomène contribue déjà à ralentir le déclin démographique du pays.

Le Japon ne deviendra sans doute jamais un pays d’immigration à la manière des États-Unis ou du Canada. Mais il devient, lentement et sûrement, un pays multiculturel. Quartier après quartier, usine après usine, station de ski après station de ski, un nouveau Japon est en train de naître.

Et peut-être qu’un jour, lors de ton prochain voyage à Tokyo ou à Fukuoka, ce ne sera pas un Japonais qui te dira « bonjour », mais une Brésilienne de Gunma, un étudiant vietnamien de Nagano ou une aide-soignante népalaise de Fukuoka.

📌 Pour ne rien rater de l’actualité du Japon par dondon.media : suivez-nous via Google Actualités, X, E-mail ou sur notre flux RSS.