Visitons cette période fascinante où traditions millénaires et idées progressistes s’entrechoquent au Japon.

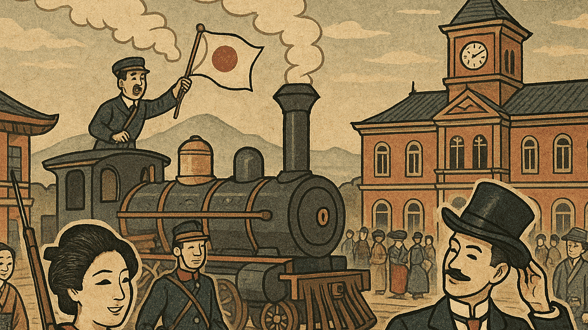

À la fin du XIXe siècle, le Japon se réveille brutalement. Un empire figé dans les coutumes féodales se transforme en une puissance moderne, déterminée à affirmer son autonomie face à l’Occident. Mais derrière les réformes spectaculaires de la Restauration de Meiji, une autre révolution couve : celle des citoyens en quête de droits et de liberté.

⚔️ La Restauration de Meiji : rupture politique et modernisation accélérée

En 1868, le Japon tourne une page de son histoire. Le shogunat Tokugawa, en place depuis plus de deux siècles, est renversé. Le jeune empereur Meiji devient alors le symbole d’un pouvoir impérial restauré, mais surtout d’un État résolument tourné vers la modernité. Sous l’impulsion de puissants clans réformateurs issus des régions de Satsuma, Chōshū, Tosa et Hizen, le pays entame une transformation profonde.

Les classes féodales sont abolies. Les privilèges des samouraïs sont supprimés, y compris leur droit exclusif au port du sabre et leurs revenus héréditaires. Une armée nationale est créée grâce à la conscription obligatoire, sur le modèle occidental. L’éducation devient obligatoire pour tous, amorçant une montée en compétence rapide de la population. Sur le plan économique, l’État se fait moteur du changement : des usines modernes voient le jour, les chemins de fer se déploient, les télégraphes relient les grandes villes et les technologies venues d’Europe sont adoptées sans hésitation.

🗣️ Une voix s’élève : le Mouvement pour la liberté et les droits du peuple

Malgré les avancées matérielles et institutionnelles, le pouvoir reste fortement centralisé entre les mains d’une élite. Face à cet autoritarisme, une opposition s’organise. En 1874, Itagaki Taisuke lance le Mouvement pour la liberté et les droits du peuple, connu sous le nom de Jiyū minken undō. Ce mouvement réclame la mise en place d’une assemblée nationale élue, la reconnaissance des droits civiques, ainsi qu’une révision des traités inégaux imposés au Japon par les puissances occidentales.

Les idées venues d’Europe, et notamment celles de Jean-Jacques Rousseau, exercent une influence profonde. Nakae Chōmin, intellectuel de premier plan surnommé le « Rousseau de l’Orient », joue un rôle central dans la diffusion de ces idées démocratiques. Grâce à ses traductions et écrits, la philosophie des Lumières entre dans le débat public japonais. L’effervescence politique se traduit par la création de partis, comme le Parti de la liberté en 1880, qui incarnent une volonté populaire de participation aux affaires de l’État.

🧭 Vers une Constitution… sous contrôle

Sous la pression croissante de ce mouvement, le gouvernement de Meiji concède certains changements. En 1889, la Constitution de Meiji est promulguée. Elle instaure un cadre juridique modernisé, avec la promesse d’un parlement. L’année suivante, en 1890, la Diète impériale tient sa première session, concrétisant enfin une revendication essentielle du mouvement.

Cependant, les espoirs démocratiques sont rapidement tempérés. Le pouvoir reste largement entre les mains de l’oligarchie issue des anciens clans militaires. L’empereur conserve une autorité supérieure, sacralisée et incontestable. La Diète, bien qu’existante, n’a qu’un rôle consultatif très encadré. Ainsi, la Constitution de Meiji représente un progrès symbolique, mais bien loin d’une véritable démocratie parlementaire.

🔍 Une modernité à double tranchant

Le Renouveau de Meiji est bien plus qu’un simple tournant économique ou politique. Il reflète une volonté farouche de hisser le Japon au niveau des puissances occidentales, tout en conservant des fondements culturels profonds. Cette période est marquée par une tension constante entre l’ouverture au monde et la préservation des structures de pouvoir traditionnelles.

Le mouvement pour la liberté incarne une aspiration à un ordre plus juste, mais il bute contre les limites imposées par un régime centralisé. La modernisation du pays s’accompagne d’un contrôle rigoureux, révélant une ambivalence typique des transitions rapides : celle de vouloir changer sans tout bouleverser, d’adopter sans renier.

La Restauration de Meiji et le Mouvement pour la liberté dessinent ensemble un tournant historique décisif. En quelques décennies, le Japon passe d’un système féodal replié sur lui-même à une puissance moderne et structurée. Mais cette transformation, bien qu’impressionnante, ne va pas sans contradictions. Les réformes s’imposent d’en haut, et les voix du peuple peinent à se faire entendre pleinement.

Cette période laisse un héritage complexe, fait d’avancées remarquables et de résistances tenaces. Elle nous rappelle que toute modernisation, aussi rapide et ambitieuse soit-elle, porte en elle les tensions entre changement et continuité. Une leçon encore très actuelle pour les sociétés en mutation.

📌 Pour ne rien rater de l’actualité du Japon par dondon.media : suivez-nous via Google Actualités, X, E-mail ou sur notre flux RSS.