Bienvenue dans le cauchemar du Gashadokuro, le yōkai-squelette né de nos peurs les plus profondes.

Tu marches seul·e sur une route oubliée, sous un ciel sans lune. Tout est calme, trop calme… Jusqu’à ce que résonne un bourdonnement étrange dans tes oreilles, suivi d’un cliquetis sec, gachi-gachi. C’est déjà trop tard. Un crâne gigantesque surgit du noir, et avec lui, une mâchoire avide de sang.

À lire aussi sur dondon.media : 🐉 Liste et descriptions des yōkai et créatures légendaires du Japon

Mais que cache vraiment cette créature sortie de l’ombre ? D’où vient-elle, et pourquoi continue-t-elle à nous hanter jusque dans les jeux vidéo et les films d’animation ?

🦴 Qu’est-ce qu’un Gashadokuro ?

Le nom Gashadokuro signifie littéralement « crâne qui claque », une référence au bruit d’os que cette créature émet lorsqu’elle s’approche. Également appelé Ōdokuro, le Gashadokuro est un squelette géant, parfois invisible, qui erre la nuit en quête de victimes humaines. D’après la légende, il apparaît souvent entre minuit et trois heures du matin, dans des endroits désertés comme les bords de routes, les champs abandonnés ou les ruines.

Ce monstre n’est pas né d’un seul corps, mais de l’accumulation des ossements de personnes mortes dans la misère ou sur les champs de bataille, souvent sans sépulture. C’est cette injustice, ce non-dit collectif, qui prend forme dans ce spectre colossal. Le Gashadokuro est ainsi un cri de révolte, la matérialisation d’une dette morale envers les morts oubliés.

⚔️ Une créature forgée par l’histoire et les images

Bien que les racines du mythe remontent à des siècles de guerres et de famines, l’image moderne du Gashadokuro ne s’est cristallisée qu’au XIXe siècle, grâce à une œuvre d’art devenue iconique.

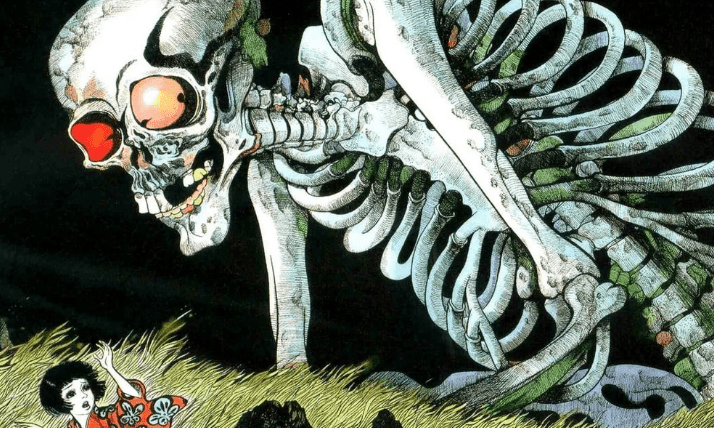

Dans son triptyque « Takiyasha la sorcière et le spectre squelette », le maître de l’estampe Utagawa Kuniyoshi met en scène une gigantesque créature osseuse invoquée par une princesse magicienne. L’image frappe les esprits : un squelette géant surgissant d’un mur, aux proportions terrifiantes, dominant les humains de toute sa hauteur.

Cependant, cette œuvre date d’avant l’invention du mot « Gashadokuro ». Ce n’est qu’au XXᵉ siècle que le terme est inventé et popularisé, notamment grâce aux encyclopédies de yōkai et aux mangas de Mizuki Shigeru, qui remettront au goût du jour toute une galerie de monstres folkloriques japonais. L’association entre le squelette géant de Kuniyoshi et le Gashadokuro s’est faite a posteriori, par la force des images et de l’imagination collective.

👂 Les signes de sa présence

Le Gashadokuro ne laisse que peu de chances à ceux qu’il croise. Pourtant, certaines traditions prétendent qu’il est possible de détecter son approche. Le tout premier signe serait un bourdonnement soudain dans les oreilles, une sorte d’acouphène surnaturel. Puis viendrait ce cliquetis osseux, un son sec, irrégulier, qui se rapproche sans qu’on sache d’où il vient.

Son terrain de chasse favori reste les lieux oubliés : routes peu fréquentées, friches, ruines, champs de bataille anciens. Ce sont des endroits chargés d’histoire, de douleur, et de silence, le terreau idéal pour une créature née du ressentiment des morts ignorés.

🔮 Peut-on s’en protéger ?

Les textes traditionnels n’offrent pas de solution claire. Dans les versions modernes du mythe, on évoque parfois des charmes shintō, appelés ofuda, capables de repousser ou d’apaiser le Gashadokuro. Il est aussi question de prêtres suffisamment puissants pour conjurer l’esprit.

Mais soyons honnêtes : la meilleure stratégie reste sans doute d’éviter de voyager seul·e la nuit, surtout dans des lieux chargés de mémoire ou marqués par la souffrance. Ce conseil, aussi simple soit-il, traverse les âges.

🎭 Une icône réinventée par la culture pop

Si le Gashadokuro continue à nous hanter, c’est aussi parce qu’il a su traverser les époques en se réinventant. Son esthétique spectaculaire inspire encore aujourd’hui les artistes et les créateurs.

Dans le jeu vidéo Nioh, on l’affronte comme un boss colossal, dont les os tombent en morceaux au fil du combat. Le film d’animation Kubo and the Two Strings reprend également son apparence imposante : le squelette géant y devient une créature de stop-motion de près de cinq mètres de haut, la plus grande jamais réalisée en animation image par image. Même les plus jeunes le croisent dans Yo-kai Watch 2, sous un nom plus doux : Gutsy Bones.

Quant au studio Ghibli, il lui rend hommage dans le film Pom Poko, lors d’une parade surréaliste où les tanuki invoquent des créatures mythiques, dont un squelette géant qui rappelle directement l’estampe de Kuniyoshi.

🧠 Pourquoi il nous fascine encore ?

Le Gashadokuro n’est pas qu’un monstre de plus dans un bestiaire folklorique. Il incarne la peur universelle de l’abandon, de l’oubli, de la mort sans trace. Il symbolise aussi cette idée profondément humaine : qu’il existe des conséquences à nos silences, à nos manques de mémoire, à notre négligence envers ceux qui ont souffert.

C’est un monstre moral autant que mythologique. Il parle à notre inconscient collectif, surtout dans une époque marquée par l’accumulation des traumas, qu’ils soient personnels, historiques ou écologiques.

📌 Pour ne rien rater de l’actualité du Japon par dondon.media : suivez-nous via Google Actualités, X, E-mail ou sur notre flux RSS.