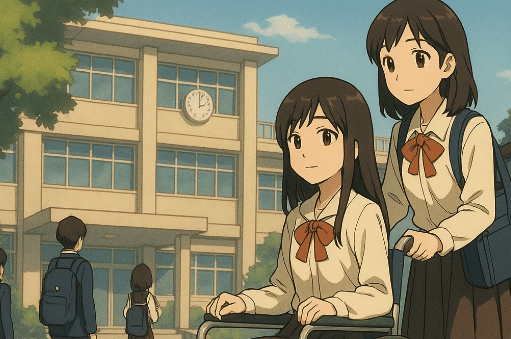

Au Japon, un élève en fauteuil demande un outil pour passer un examen et se heurte à un mur administratif.

Ce n’est pas un cas isolé. C’est le reflet d’un système qui, malgré une loi ambitieuse, échoue à garantir l’égalité d’accès à l’éducation pour les élèves en situation de handicap.

Pourquoi la loi japonaise censée éliminer les discriminations liées au handicap n’atteint pas ses objectifs, et ce qu’il faudrait changer pour que l’inclusion devienne une réalité, et non un simple vœu pieux.

✅ Une loi ambitieuse… en théorie

Depuis le 1er avril 2016, la loi japonaise contre les discriminations fondées sur le handicap impose aux établissements publics de fournir des “accommodations raisonnables” aux élèves. En avril 2024, cette obligation a été étendue aux établissements privés, y compris les universités.

Une avancée significative sur le papier, mais qui se heurte à deux obstacles majeurs dans la réalité :

- Une formulation juridique floue

- L’absence totale de sanctions en cas de non-respect

🈶 Quand les mots affaiblissent la loi

Le cœur du problème réside dans un terme-clé : 合理的配慮 (gōriteki hairyo), traduit par « considérations raisonnables ». Or, en japonais, hairyo renvoie davantage à une idée de bienveillance ou de bonne volonté… qu’à une véritable obligation légale.

L’avocat Nakagawa Akira, défenseur des droits des familles depuis les années 1980, souligne que des termes comme 合理的措置 (mesure raisonnable) ou 合理的調整 (ajustement raisonnable) auraient été bien plus contraignants juridiquement.

Résultat : des écoles se contentent de dire qu’elles ont “réfléchi” à la situation d’un élève, sans agir concrètement.

🚫 Une loi sans dents : zéro sanction, zéro pression

Même après l’amendement de 2024, aucune pénalité n’est prévue si une école refuse de fournir un aménagement pourtant nécessaire. Cela signifie que :

- Les familles doivent entamer des procédures juridiques longues et coûteuses.

- Les établissements scolaires peuvent ignorer la loi sans conséquences.

- Aucune autorité ne vérifie si les droits des élèves sont réellement respectés.

Contrairement aux USA par exemple, où l’Americans with Disabilities Act (ADA) impose des sanctions immédiates, au Japon, c’est à la victime de prouver la faute et d’agir. Un fardeau lourd pour les familles déjà en difficulté.

C’est un problème structurel, où la loi est contournée par des interprétations floues et un manque criant de mécanismes de contrôle.

📄 Des directives floues et non contraignantes

Les documents officiels du gouvernement, tels que les “Handling Guidelines” et “Handling Directions”, ne fournissent que des recommandations générales. Ils n’imposent :

- ni critères précis pour juger des besoins d’un élève

- ni suivi rigoureux des pratiques scolaires

- ni obligation de résultat en matière d’aménagements

Chaque établissement peut donc interpréter la loi comme il l’entend… et souvent, cela signifie ne rien faire.

Pour que la loi devienne enfin un outil efficace, trois réformes clés s’imposent :

➡️ Remplacer hairyo par des termes juridiquement contraignants comme 措置 ou 調整

➡️ Amendes, injonctions administratives ou sanctions financières pour les établissements fautifs

➡️ Et surtout : former systématiquement les enseignant·es et personnel scolaire pour qu’ils comprennent non seulement la loi, mais aussi les enjeux humains qu’elle recouvre.

📌 Pour ne rien rater de l’actualité du Japon par dondon.media : suivez-nous via Google Actualités, X, E-mail ou sur notre flux RSS.