Le Japonisme n’a pas seulement inspiré les impressionnistes ou les affiches de cabaret. Il a aussi métamorphosé les lettres.

Derrière les paravents dorés et les haïkus millimétrés, c’est tout un imaginaire littéraire qui s’est construit : parfois avec génie, parfois avec des œillères.

À lire aussi sur dondon.media : 📖 Tous les lauréats du prix Naoki

Bienvenue dans une aventure où le minimalisme devient révolution, où le cliché flirte avec l’inspiration, et où le Japon devient… une invention occidentale ? Explorons cette rencontre, souvent féconde, parfois problématique, entre le Japon rêvé et la littérature occidentale.

🖼️ De l’estampe à la page : comment le Japon est entré en littérature

Tout commence dans les années 1860-70 : estampes, céramiques, tissus… l’Occident découvre avec fascination un Japon encore mystérieux. Ce choc esthétique, d’abord visuel, va rapidement infuser l’écriture.

Des auteurs comme Edmond de Goncourt s’enthousiasment. Sa monumentale biographie d’Hokusai en 1896 fait plus qu’ériger l’artiste en figure majeure : elle transforme sa manière de voir en manière d’écrire. Les phrases deviennent obliques, les blancs typographiques prennent sens, et la composition du texte se fait écho à celle des estampes.

💌 Madame Chrysanthème ou la naissance d’un stéréotype

Le best-seller Madame Chrysanthème (1887) de Pierre Loti incarne un tournant : celui du Japon vu comme décor. Derrière la romance “exotique” se cache un imaginaire figé, où la femme japonaise devient objet, et le pays un théâtre ornemental.

Ce roman, bien que fondateur, cristallise l’ambiguïté du Japonisme littéraire : il séduit autant qu’il déforme. Et sa fortune éditoriale (traductions, rééditions, adaptations) prouve à quel point l’Occident voulait croire à ce Japon de papier.

✍️ Haïku + Occident = Imagisme

Au début du XXᵉ siècle, le haïku devient un tremplin poétique. Ezra Pound, Amy Lowell, H.D. s’en emparent pour créer l’Imagisme, courant poétique fondé sur l’image nette, le mot juste, la coupe franche.

Même sans parler japonais, ces auteurs s’inspirent de la forme plus que du fond : ce n’est pas le haïku authentique, mais une réinvention féconde. Résultat ? Une poésie occidentale transformée, allégée, affûtée.

🎭 Du théâtre Nô aux scènes européennes

Quand Pound hérite des manuscrits de Fenollosa sur le théâtre Nô, il en fait un objet littéraire à part entière. Il traduit (librement), publie, et inspire tout un pan du théâtre européen. W. B. Yeats, par exemple, y trouve une nouvelle grammaire : gestes lents, masques, symbolisme.

Le Nô devient un outil pour penser le théâtre autrement – pas un calque, mais une matrice d’innovation.

🧙 Lafcadio Hearn

Né en Europe, naturalisé japonais, Lafcadio Hearn (alias Koizumi Yakumo) propose une autre voie : celle du regard habité. Dans ses récits (Kwaidan), il capte la quotidienneté, le folklore, les silences habités.

Il ne gomme pas la distance culturelle, mais la traverse avec attention. Sa prose fait plus que décrire : elle traduit une sensibilité. C’est le Japon vu depuis l’intérieur… ou du moins, depuis le seuil.

🌫️ Symbolisme & fragments

Chez les symbolistes français, pas de haïku ni de Nô explicites, mais une proximité souterraine : goût du fragment, du blanc, de l’objet. Mallarmé, notamment, baigne dans un environnement saturé de japonisme.

Ces auteurs anticipent certaines intuitions du haïku : la densité dans le bref, l’image qui pense, l’espace laissé au lecteur.

🧩 Le Japon comme dispositif

Oscar Wilde ne s’y trompait pas : “Le Japon est une invention pure.” Traduction : ce qu’on voit du Japon parle souvent plus de nous que du Japon réel.

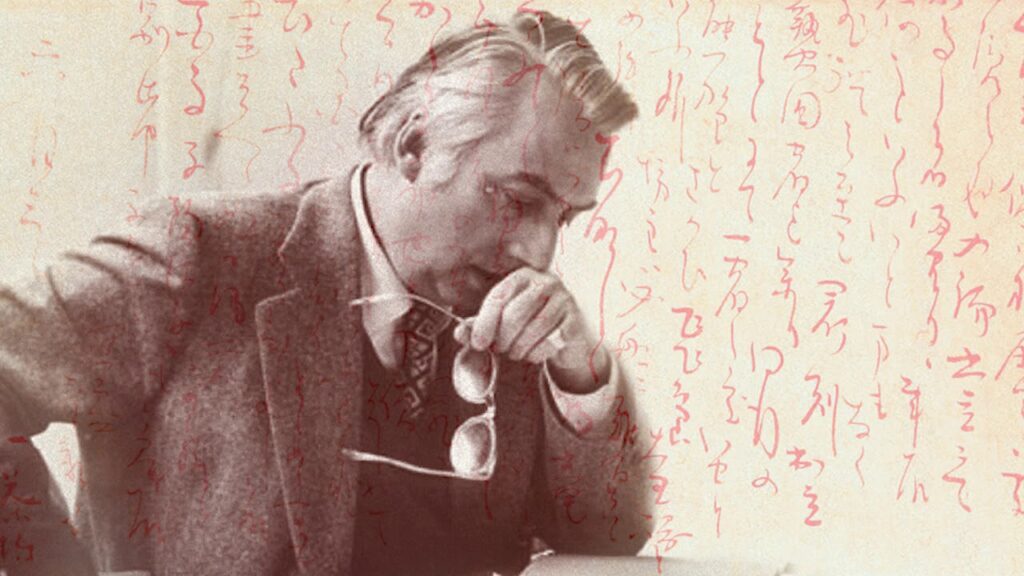

Roland Barthes le reprend à sa façon dans L’Empire des signes (1970). Il ne cherche pas à expliquer le Japon, mais à s’en servir comme levier : pour repenser le langage, le sens, la culture.

Le Japon devient alors un miroir, un système d’écriture, un terrain de jeu philosophique.

Derrière l’admiration, l’exotisme guette. Barthes, pourtant subtil, peut verser dans une utopie abstraite.

🔄 Aujourd’hui : un Japonisme toujours actif ?

Lire ces textes aujourd’hui, c’est aussi exercer un double regard : reconnaître leur beauté formelle, mais aussi leur part d’invention. Le Japonisme littéraire est une archive de nos projections autant qu’une source d’inspiration.

Musées, rééditions, expositions : le Japonisme n’est pas mort. Mieux : il continue d’interroger notre rapport à la traduction, à la transmission, à la différence.

Les écrivains d’hier n’ont pas seulement “lu” le Japon : ils l’ont utilisé pour penser autrement. Et cette boîte à outils reste précieuse dans un monde saturé de mots.

📚 Pour aller plus loin

- Loti ; Madame Chrysanthème : un classique à lire… et critiquer.

- Lafcadio Hearn ; Kwaidan : le Japon des esprits et des silences.

- Ezra Pound ; Cathay : haïku remixé à l’occidentale.

- Roland Barthes ; L’Empire des signes : un Japon pour penser le langage.

- Goncourt ; Hokusai : biographie fondatrice et foisonnante.

📌 Pour ne rien rater de l’actualité du Japon par dondon.media : suivez-nous via Google Actualités, X, E-mail ou sur notre flux RSS.